Abstract:

Waldgärten sind komplexe Nahrungsmittelproduktionssysteme, die nach gezielten Überlegungen designt werden um ihre gewünschten Funktionen optimal auszufüllen. Als solche sind dann auch urbane Waldgärten spezielle Nahrungsmittelproduktionssysteme, die neben der Nahrungsmittelfunktion spezielle urbane Funktionen und Anforderungen an die Nutzung erfüllen können. Diese weiteren Funktionssphären gilt es im Design zu berücksichtigen. Hierbei spielt die Nutzung des urbanen Waldgartens eine besondere Rolle. Ist er öffentlich, gemeinschaftlich oder „privat“ genutzt. Je nachdem kann er auch verschiedene Funktionen erfüllen und je nach Nutzung kann das Design noch einmal auf diese verschiedenen Funktionen abgestimmt werden. Der Fokus dieses Artikels liegt auf der Anpassung des Designs an die Nutzung eines mehr oder weniger öffentlichen Waldgartens durch Selbsternte und Naherholung. Hierzu werden beispielhaft konkrete Überlegungen und Beispiele aus der Planung des Essbaren Waldgartens Göttingen vorgestellt, die eine Anleitung in die gemeinschaftliche Planung öffentlicher urbaner Waldgärten geben.

Die Philosophie

Das Projekt Essbarer Waldgarten Göttingen entstand 2021 bei JANUN Göttingen e.V.. Von Anfang an war klar, dass wir die Planung- und die Umsetzung des Projektes als mehrjährigen Gruppenprozess ohne professionelle externe Beratung oder Gartenbaubetriebe planen und umsetzen wollten. Das hat verschiedene Gründe aber auch Voraussetzungen: Das Projekt hatte zu Beginn keinen Cent. Wir hätten uns so etwas gar nicht leisten können. Gleichzeitig hatten wir in unserer Gruppe Studierende mit Erfahrung in Permakultur, Waldgartendesign und Baumpflege. Für mich lag dahinter aber noch ein anderer Grund: Basisdemokratie. Menschen, die einen Ort nutzen oder an einem Ort leben können diesen 1. besser planen, weil sie ihn tagtäglich erleben und 2. sollten sie das auch tun um eine direkte Verbindung dazu aufzubauen. Eine Verbindung die hoffentlich ein Waldgartenleben hält. Wir wollten Menschen die Möglichkeit geben wirkmächtig zu werden, in der Planung als auch in der Umsetzung. Das heißt natürlich nicht, dass wir alles neu erfunden haben und in diesem Kontext könnte auch ein Planungsbüro eine Gruppe unterstützen. Aber der Reiz durch die Herausforderung nicht genau zu wissen was wir da eigentlich gestalten wollen, der ich größer und hierarchieärmer, wenn die Gruppe zu Beginn quasi keinen Plan hat und sich dieses Wissen erst selber erarbeiten und ausprobieren muss. Unsere groben Ratgeber waren einige Bücher, Vorträge und Permakulturprinzipien. Grob, weil wir keine konkreten detaillierten Überlegungen und Anleitungen zum Planen von urbanen Waldgärten gefunden haben, die wir hätten abarbeiten können.

Unser Konzept - Was soll unser Waldgarten eigentlich liefern?

Und damit einher ging auch stets die Frage, was unser urbaner Waldgarten denn eigentlich machen sollte. Soll er komplett öffentlich zugänglich sein? Soll er eingezäunt nur durch eine eigene Gruppe genutzt werden? Wer erntet die Früchte und wer isst sie? Machen wir eine SoLaWi, Stellen wir Verteilerregale im Viertel auf? Wie bezahlen wir das ganze auf Dauer? Wie gewichten wir die Funktionen Biodiversität und Naturschutz? Wie gestalten wir die Naherholung?

Diese Fragen wurden nie final beantwortet. Sie schweben immer über dem Gruppenprozess, der einen Konsens sucht. Eine gewisser Flexibilität in der Nutzung könnte man als gemeinsamen Nenner betrachten. Wenn Plan A nicht funktioniert können wir immer noch auf Plan B setzen.

Unser Verständnis von urbanen Waldgärten ist ab 2023 klarer geworden. Ein Schlüsselmoment war für mich die Frage bei einer Waldgartenführung durch unseren komplexen Waldgarten im Sommer 2024 der alle bisherigen Überlegungen, die unsere Planung angeleitet hatten in ein Konzept setzt. Der Kommentar lautete ungefähr so:

"Aber dieser Waldgarten ist doch ökonomisch gar nicht rentabel". Eine Aussage, die ich damals vermutlich auch so formuliert hätte. Sie kommt meistens aus der landwirtschaftlichen Agroforstszene, die notwendigerweise mit wenigen Arten, Sorten und klaren Strukturen arbeiten muss um möglichst effiziente und kostengünstige Ernteprozesse und Absatzwege sicherzustellen.

In unserer Gruppe war ich meist der Hauptverfechter für eine Planung ausgerichtet auf maximalen Ertrag. Also weniger Biodiversitätförderung mit Vorgelnährgehölzen etc. Und bei diesem Kommentar störte mich etwas. Und in der Antwort wurde mir klar, was wir da eigentlich machen.

Unser Waldgarten hat das Ziel einen wichtigen Beitrag zur Ernährung von Menschen in der Stadt zu liefern. Er ist primär Nahrungsmittelproduktionsystem und erst danach Naherholungsprojekt, Bildungsprojekt und Naturschutzprojekt. Warum? Weil genau das einen Waldgarten von anderen Projekten unterscheidet. Und wenn er ein Nahrungsmittelproduktionssystem sein soll, dann muss er diese Funktion aus ernst nehmen und an erste Stelle setzen, damit er überhaupt ein gewinnbringendes Bildungsprojekt sein kann. Ansonsten lernen wir im Waldgarten, dass diese Form der Selbstversorgung, dieser Nahrungsmittelanbau in Kombination mit Naturschutz, Umweltschutz und Resilienz am Ende für unsere Ernährung keine Bedeutung hat und reine Spielerei ist. Genau das wäre aber fatal in einer Zeit, wo wir uns Natur- und Umweltschutz vielleicht nicht mehr leisten könnten.

Ein Waldgarten ist Umweltschutz durch Nutzung. Natur wird da nicht als Resonanzoase erlebt, die um ihrer selbst wissen schützenswert ist, sonder Natur und Naturschutz damit einher werden als solche durch die Nutzung für die menschliche Ernährung erfahren.

Die Umsetzung mit wenig Geld

Für Waldgärten gab es 2021 noch ḱeine Förderprogramme und wir waren unsicher, wann wir eine Förderung für den Kauf von Pflanzen und Material bekommen würden. Deswegen begann das Projekt mit der Anlage einer kleinen Baumschule und dem Vermehren von Beerensträuchern und dem veredeln von Obstbäumen. Auch deswegen werden im Waldgarten ausschließlich kleine unverzweigte Bäume (bis 1,2m) und Sträucher gepflanzt gepflanzt. Darüber gab es Anfangs jedoch auch eine Diskussion. Die Pflanzung einiger großer Obstbäume hätte den Vorteil, dass der Waldgarten schneller als solcher erkennbar wäre. Der Nachteil ist aber, dass große Bäume mit stark gekürzten Wurzeln viel schwerer und nur mit viel Wasser und Arbeit etabliert werden können. Auf unserem schwerem Boden wurden alle Pflanzungen zwischen Nov. und Februar (ca. 60% der gesamtem Pflanzungen) niemals gegossen bisher und sie wachsen kräftig. Ziel des Waldgarten war es immer möglichst wenig Arbeit zu machen und wässern ist sehr arbeitsintensiv. Natürlich kriegt jeder Baum und Strauch bei der Pflanzung eine fast 1 m2 große Baumscheibe mit Hackschnitt, die wir 3 Jahre frei halten.

Wie sieht unsere Planung nun im Detail aus?

Beispiel Sitzplatzplanung

"

Thema: Bereich um die Ahorne

Wir haben außerdem mit der Planung des Sitzbereichs unter dem Ahorn im Osten der Fläche angefangen. Diesen Oktober haben wir bei einer Pflanzaktion festgestellt, dass das der einzige Ort ist, an dem man im Herbst abends in der Sonne sitzen kann. Zusätzlich kann er im Sommer auch als Schattenplatz zur Mittagszeit genutzt werden. Dort könnte also eine Bank stehen, auch für Besucher:innen. Es soll kein größerer Aufenthaltsbereich entstehen. Dieser Bereich hat kein spezielles Ziel. In ihm befinden sich alle möglichen Standortfaktoren zwischen Hitze und Schatten. Aufgrund seiner Zentralität sollte er gut zugänglich sein und einen schönen Sitzplatz haben.

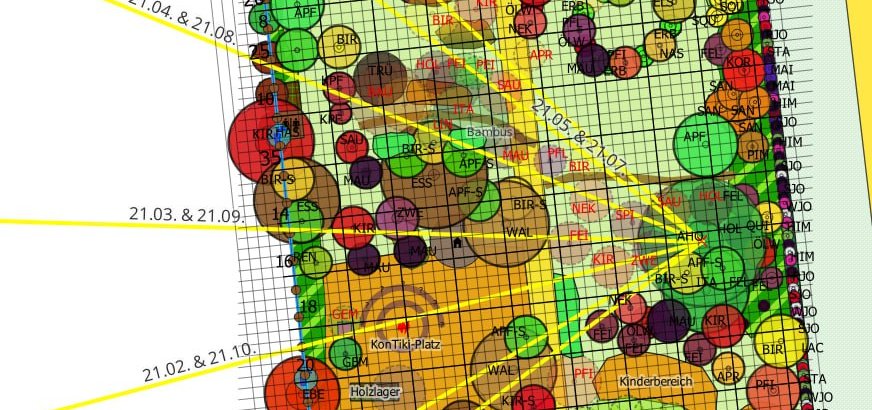

Überlegungen – Wege und Sichtschneisen: Anders als bei anderen Bereichen haben wir uns hier zuerst überlegt, wo die Wege zu diesem Bereich und in diesem Bereich verlaufen lassen. Und außerdem, dass es schön wäre, von dem Sitzplatz aus einen freien Blick auf die Fläche im Norden und Westen zu haben. Dieses Vorgehen schien uns recht vorteilhaft, weil wir so Bereiche einzeichnen konnten, in denen keine Bäume dicht stehen sollen. Die Zugangswege waren relativ eindeutig, weil dort zum einen schon Trampelpfade existierten, bzw. alle Zielorte von dieser Fläche eindeutig waren (Kompostklo, Gemeinschaftsfläche, Hütte, Nordbereich). Zudem haben wir Sichtschneisen eingezeichnet. Eine mögliche Sichtschneise wäre am Haseldom vorbei in Richtung Zauneidechsenhabitat im Nordwesten. Der Bereich ist ohnehin schon relativ frei. In der vorläufigen Planung stand genau in dieser Schneise eine Birne. Diese konnten wir dann leicht etwas beiseite rücken. In Richtung Westen muss eine Sonnenschneise freigehalten werden, damit die Abendsonne nicht blockiert wird. Dort können keine hohen Bäume gepflanzt werden. Dafür kann diese Schneise gut für einen Weg benutzt werden. Südlich am Swale sollten, um die Sicht nicht zu behindern, keine Sträucher oder Halbstämme gepflanzt werden. Hochstämme, unter dessen Kronen man durchgucken kann, würden sich besser eignen. Ziel ist es, eine offene Atmosphäre zu schaffen und den Raum nicht zu dicht zu machen. Eine zweite Sichtschneise wäre durch die Baumspirale Richtung Norden denkbar. Da die Baumspirale wahrscheinlich noch erweitert werden soll, wird die Sicht dort allerdings blockiert.

Überlegungen Schatten: Beim Holzlager auf der Gemeinschaftsfläche haben wir schon festgestellt, dass im Sommer nur zur Mittagszeit für 1-2 Stunden genügend Schatten zum Aufhalten geworfen wird. Das gleiche Problem haben wir auch bei dem Sitzplatz unter dem Ahorn. An die Südgrenze der Herbst-Sonnenschneise könnte westlich vom Ahorn daher ein 5-6 m hoher Baum gepflanzt werden, um zusätzlichen Schattenwurf auf den Sitzbereich mit Bank am Nachmittagen im Sommer (wo es meist heiß ist) zu erhalten. Generell ist der Sitzplatz hauptsächlich aktuell als Schattenplatz spannend, da der Ahorn im Vergleich zu den anderen Bäumen auf der Fläche schon groß genug ist, um darunter zu sitzen. Sobald die Bäume im Schattenbereich hinter dem Swale im Westen groß genug sind, wird das wahrscheinlich zum bevorzugten Rückzugsort im Sommer. Was diesen Platz trotzdem attraktiv macht, ist die gute Sicht auf die Fläche im Vergleich zu dem dicht bepflanzten Schattenbereich. Es gilt also abzuwägen, ob der Bereich auch in 10-20 Jahren noch als Schattenplatz genutzt wird und anhand dessen zu entscheiden, ob weitere schattenspendende Bäume gepflanzt werden sollen. Für die Bäume im Westen haben wir ausgemessen, wie hoch diese sein dürften, um den Sonnenuntergang auf diesen Sitzbereich im Herbst nicht zu beeinträchtigen. Was wir damit genau machen, wird beim nächsten Treffen entschieden. Im Hochsommer nutzen wir einen Platz weiter südlich als Sonnenuntergangsplatz. Dieser wird noch geplant. Auf folgender Karte haben wir die Sonnenuntergänge zu verschiedenen Jahreszeiten berechnet. Bei der Planung spielt aber nicht nur der Winkel, in dem die Sonne untergeht, eine Rolle, sondern auch zu welcher Zeit des Sonnenuntergangs man sich im Garten befindet. Im Frühjahr und Herbst nutzt man gerne noch die letzten Sonnenstunden an warmen Tagen. Im Winter ist es zu kalt, um irgendwo sitzend die Sonne zu genießen, und im Sommer sind während der letzten Sonnenstrahler die Mücken oft schon sehr nervig. Dieses Thema fanden wir recht spannend. In einem öffentlichen Urbanen Waldgarten spielt die Naherholung und folglich eine schöne Atmosphäre und Ruheplätze eine wichtige Rolle bei der Planung. Hier multifunktional zu denken, ist gar nicht so einfach. Ein Sitzplatz hat zu unterschiedlichen Jahreszeiten ja ganz unterschiedliche Funktionen. Das wollen wir beispielhaft mit diesen Überlegungen zeigen. Jetzt fehlen uns nur noch Überlegungen zum Sonnenaufgang, eine Zeit, in der wir selten im Garten sind." Quelle: Felix Möller; Nele Harting: "Bericht vom Planungstreffen am 15.12.2023". URL:https://www.janun-goettingen.de/de/news/bericht-vom-planungstreffen-am-15122023/ zugegriffen am 24.09.2025.